Plötzlich erreichte der Virus Europa. Anfangs von vielen nicht ernst genommen, kann sich nun niemand mehr den Auswirkungen dieses Ereignisses entziehen. Der Philosoph Martin Seel schreibt über Ereignisse, sie seien „Veränderungen, die als eine Unterbrechung des Kontinuums der historischen Zeit erfahren werden. Sie sind Vorgänge, die nicht eingeordnet, aber ebenso wenig ignoriert werden können; erzeugen Risse in der ‚gedeuteten Welt‘. [...] Damit aber sind sie zugleich Vorgänge, die die Zeit ihres Geschehens auf besondere Weise erfahrbar machen. Ereignisse, so könnte man daher auch sagen, sind ein Aufstand der Gegenwart im Fluß der historischen Zeit.“ Auch die Corona-Pandemie kann man gerade schwer fassen, die Viren nicht sehen, die Auswirkungen nicht einschätzen. Dafür zeigt sie umso deutlicher, in welcher Welt wir leben.

Die Auswirkungen der Situation sind nicht für alle gleich

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie verstärken schon zuvor bestehende soziale Ungleichheiten. Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind nun die ersten, die ihr Einkommen verlieren und ohne Rücklagen dastehen. Homeoffice ist für einige eine gute Möglichkeit. Aber während einige sich darüber Gedanken machen, ob sie morgens überhaupt eine Hose anziehen sollten, sehen sich andere gezwungen weiter arbeiten zu gehen. Supermarktmitarbeiter*innen, Reinigungsfachkräfte, Angestellte in öffentlichen Transportmitteln, Arbeitskräfte in der Energieversorgung oder Beschäftigte im Gesundheitsbereich setzen sich täglich der Gefahr aus, sich zu infizieren – teils sogar obwohl sie durch Vorerkrankungen selbst zur Risikogruppe gehören.

Auch bei einer Ausgangssperre, wie sie bisher in Italien, Spanien und Frankreich verhängt wurden, macht es einen Unterschied, ob man seine Tage und Nächte in einer sonnendurchfluteten 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon oder in einer 1-Zimmer-Wohnung im Hinterhaus verbringt. Das sich soziale Ungleichheiten in dieser Krise noch verstärken, zeigt sich auch an den europäischen Außengrenzen. Menschen, die in dortigen Lagern bereits seit Jahren unter mehr als prekären Bedingungen leben, bringen auch die Hinweise zum regelmäßigen und gründlichen Händewaschen nichts. Ausreichend Wasser für die 25.000 Geflüchteten, die derzeit in dem für 3.000 Menschen konzipierten Camp Moria auf Lesbos leben, ist dafür nicht vorhanden.

Am 17. März war in diesem Jahr der EqualPayDay. Da Frauen in Deutschland immer noch durchschnittlich 21 Prozent weniger verdienen als Männer, haben sie umgerechnet bis zu diesem Tag unentgeltlich gearbeitet. Diese Erinnerung ist in diesen Tagen besonders wichtig. Schließlich sind es vor allem Tätigkeiten, die oft von Frauen ausgeübt werden, die sich gerade als essentiell herausstellen - beispielsweise im Bereich der Pflege, in Apotheken und im Einzelhandel. Nicht zuletzt benötigen Infizierte und sich in Quarantäne befindende Mitmenschen Hilfe aus ihrem Umfeld: Die Corona-Pandemie zeigt eindrücklich, dass wir ohne Care-Tätigkeiten, also beispielsweise das Pflegen von Angehörigen und das Erledigen von Einkäufen, aufgeschmissen wären. Nach wie vor werden diese meistens von Frauen erledigt.

Gesundheitssystem auf Sparkurs

Das Ereignis der Corona-Pandemie führt uns auch die Auswirkungen eines privatisierten Gesundheitssystems auf Sparkurs vor Augen. Zum einen litten Gesundheitssysteme wie das in Italien, dem derzeit am stärksten vom Virus betroffenen europäischen Land, unter der Austeritätspolitik der EU. In der Folge wurde unter anderem die Anzahl der Krankenhäuser von 1.165 im Jahr 2010 auf 1000 im Jahr 2017 um 14,6 Prozent reduziert. Auch deshalb zeigen sich in der Gesundheitsversorgung innerhalb der EU große Unterschiede.

Auch in Deutschland werden Stimmen von Krankenhäusern laut, die wirtschaftliche Absicherung fordern, um es sich leisten zu können, wirtschaftlich ertragreichere Operationen und Behandlungen zu verschieben, um sich auf die Behandlung von Corona-Patient*innen vorbereiten zu können. Corona führt uns vor, dass Wirtschaftlichkeit und Profitmaximierung längst beherrschende Faktoren im Gesundheitswesen sind. Auch die Folgen dessen waren lange bekannt, werden uns aber gerade besonders bewusst: Es fehlt an Pflegepersonal und Ausrüstung.

Das Krisenmanagement der Länder richtet sich vor allem an Menschen, die wir im Alltagsstress übergehen, darunter Senior*innen, Vorerkrankte, Menschen mit chronischen Krankheiten. In das Scheinwerferlicht des Corona-Films rücken aber auch weitere Schattenakteur*innen: Der sonst eher unbekannte Präsident des Robert-Koch Instituts, Lothar Heinz Wieler, gehört nun für viele Bürger*innen zu ihren Informationsquellen wie das Müsli zum Frühstück.

Home Sweet Home?

Auffällig wird neben Missständen auch das, was wir plötzlich vermissen. Es ist, als hätte Corona den Stoppknopf gedrückt und gesagt: Warte, Leute, wie leben wir eigentlich? Freund*innen besuchen, auf Konzerte gehen, in Cafés sitzen, auf Demonstrationen zusammenstehen für Themen, die einem am Herzen liegen. Wir fangen an zu verstehen, wie ein Leben ohne diese Freiheiten aussieht. Deutlich wird: Eine lebendige Kulturszene ist kein Luxus sondern hat eine gesellschaftliche Relevanz.

Die Corona–Pandemie bringt auch Familien wieder zusammen: Studierende ziehen wieder bei ihren Eltern ein, Kinder gehen nicht länger zur Schule und Großeltern werden zum gemeinsamen Lösen von Kreuzworträtseln angerufen. Neue ebenso wie alte Familienkonstellationen treffen für eine unbestimmte Zeit aufeinander, wie sie das bewusst und freiwillig schon lange nicht mehr getan haben. Der Alltag der Menschen ist hierbei vor allem von Ungewissheit geprägt: Was tun mit den Kindern zuhause? Und beinahe wichtiger: Für wie lange?

Für die einen ist dies eine Chance, Prioritäten im Alltag zu hinterfragen und sich ihre Vorstellungen von Arbeit, Sicherheit und Beziehungen bewusst zu machen. Das muss nicht heißen, dass Familien und andere Gruppen zusammenwachsen. Es kann auch bedeuten, dass sie an der Herausforderung zerbrechen. Auch muss befürchtet werden, dass die Zahlen von häuslicher Gewalt steigen werden: Zuhause isoliert zu sein kann bedeuten mit Gewalttäter*innen eingesperrt zu sein.

Das Europäische Projekt in Zeiten von Krisen

Sichtbar geworden sind auch europäische Unstimmigkeiten, die sich seit längerer Zeit abzeichnen. Polen und Tschechien gehörten zu den ersten Ländern, die zuerst die Grenzen schlossen. Anstelle eines europäischen Koordinieren der Maßnahmen versteckten sich einzelne Staaten hinter ihren nationalen Grenzen. Kilometerlange LKW-Schlangen an den wieder eingeführten Grenzkontrollen senden ein deutliches Signal: Die EU muss zukünftig über ein gemeinsames Krisenmanagement nachdenken. Das italienische Problem wurde von den Nachbarstaaten lange von außen begutachtet, anstatt klare EU-Position zu beziehen.

Einzig allein vereint scheint die EU in der Frage nach dem Klopapier und Balcanto–Gesängen. Die von der Ausgangssperre betroffenen Bewohner*innen Bambergs solidarisieren sich mit den Italiener*innen, indem sie Bella Ciao einstimmen. Eine erste medizinische Kooperation über Grenzen hinweg gibt es seit gestern zwischen Frankreich und Deutschland. Besonders im Elsass sowie in der gesamten Region Grand Est ist die Zahl der Corona-Infektionen drastisch gestiegen. Das Saarland, Rheinlandpfalz und Baden-Württemberg sagten Frankreich in der Corona-Krise Hilfe für französische Notfallpatient*innen zu.

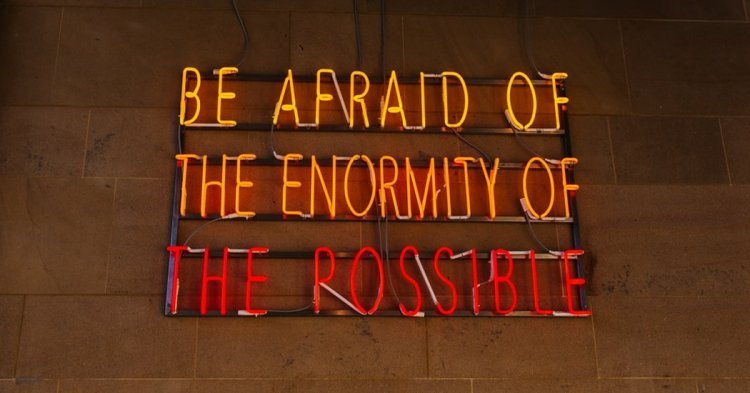

Und jetzt? Unmögliches wird möglich

Corona zwingt Politiker*innen und Bürger*innen weltweit zur Reaktion. Der anfangs zitierte Martin Seel hielt fest, Ereignisse ließen Unmögliches möglich erscheinen die “Potentialität der Gegenwart”, melde sich zurück. Die Zukunft ist ungewiss. Der Soziologie Franco Ferrarotti freut sich jetzt schon auf die Lebensfreude nach Corona und der Zukunftsforscher Matthias Horx sieht in Corona neue Möglichkeitsräume, über die wir uns rückblickend freuen werden.

Plötzlich werden Maßnahmen getroffen, die bislang unmöglich schienen. Relevante Infrastruktur wird vergesellschaftet, wie beispielsweise Klinken in Spanien und die Fluggesellschaft Alitalia in Italien. Reagiert wird auf die jetzt erst verstandene Erkenntnis, dass die grundlegende soziale und medizinische Versorgung der Bevölkerung nicht der Marktlogik allein überlassen werden darf.

Auch in Deutschland steht fest, dass ohne staatliche Hilfen die Wirtschaft und damit auch die Versorgung der Bevölkerung nach der Krise am Boden sein wird. Dieser Einschnitt könnte zu einem grundsätzlichen Umdenken führen. Bedingungsloses Grundeinkommen? Von der Wachstums- zur Suffizienzlogik? Die Verantwortung für Leben und Gesundheit der Bevölkerung nicht in die Hand privater Unternehmen legen, sondern zur gesellschaftlichen Aufgabe machen? Zuvor unmöglich, jetzt plötzlich Mittelpunkt der Diskussion.

Andere Entwicklungen erschienen uns zuvor zu bedrohlich, um sie zuzulassen. Neben Ausgangssperren in einigen Ländern, werden unter anderem in Deutschland und Österreich Handydaten ausgewertet, um die Bewegungsprofile der Bevölkerung zu beobachten. Auch wenn diese Maßnahmen dringend notwendig sind, schränken sie doch wichtige Grundrechte ein. Es ist auch hier ein Wachrütteln: Wenn staatliche Akteure wollen, dann kann es ganz schnell gehen.

Herausforderungen annehmen: Wie wir leben möchten

Das zeigt auch, dass die Demokratie angesichts von Krisen durchaus handlungsfähig ist – und macht Hoffnung in Bezug auf andere Krisen, wie die Klimakrise, die langfristig mindestens so eine große Bedrohung darstellt wie das Corona-Virus. In Bezug auf die Klimakrise hat Corona so manches gebracht, was vor einigen Wochen unmöglich schien. Die Luftqualität in China hat sich verbessert, der Flugverkehr minimiert sich, die Wasserqualität der Kanäle in Venedig erholt sich. Vielleicht können wir, wenn das alles vorbei ist, uns auch fragen, was von dem wir eigentlich wieder hochfahren müssen.

Offen ist, ob Corona die Europäische Union wachrütteln und zu einem Europäischen Gesundheitssystem führen kann. Obwohl das Recht auf Gesundheitsversorgung ein zentrales Element des europäischen Sozialmodells ist, wurde es in der Europäischen Integration bislang unzureichend berücksichtigt. Gesundheitliche Standards wurden festgehalten, aktive und gemeinsame Politik folgte aber nicht, sodass die Gesundheitsversorgung in der Verantwortung der Mitgliedsstaaten bleibt. Corona hat gezeigt, dass die Globalisierung uns abhängig und verwundbar gemacht hat, aber auch Lernerfahrungen mit sich bringt. Ein engeres Koordinieren der gemeinsamen europäischen Gesundheitspolitik ist nur eins vieler Politikfelder, in denen sich in Zeiten von Corona zeigt, wo noch Luft nach oben ist.

Alle Zitate aus: Martin, Seel (2003): Ästhetik des Erscheinens. Suhrkamp: Frankfurt am Main.

Kommentare verfolgen: |

|